グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症

グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症(これまでの「ステロイド性骨粗鬆症」のことです)とは

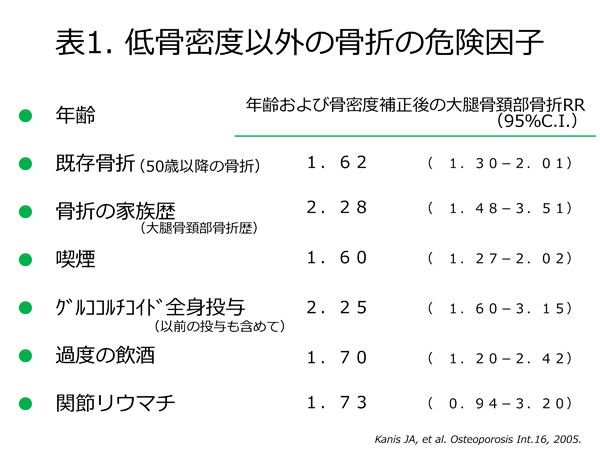

グルココルチコイド(ステロイド)は炎症や免疫異常を抑える効果があり、多くの疾患の治療に用いられています。しかしながらその有益な効果の反面で様々な副作用も起こりえます。中でもグルココルチコイド服用による骨強度の低下はほぼ必発でありグルココルチコイド誘発性骨粗鬆症といわれます。このため骨折を起こしやすくなり、日々の生活に支障をきたすことも少なくありません。グルココルチコイドを服用しているか、過去に服用歴のある方であっても骨折リスクは2.25倍に高まると報告されています(表1)。

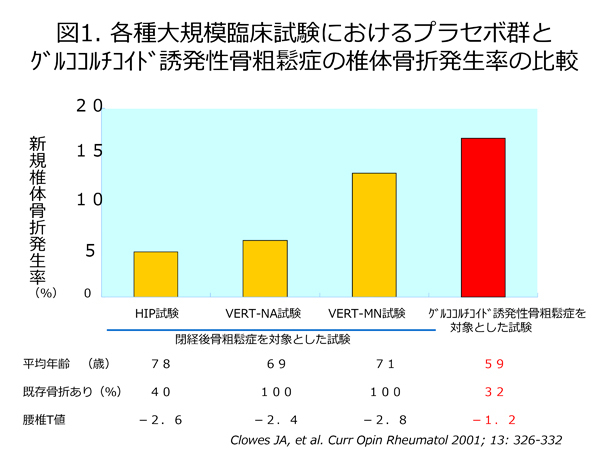

一般的な骨粗鬆症(原発性骨粗鬆症)は閉経後の女性でよく起こります。しかし、グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症はグルココルチコイドを服用していれば、若くても、男性であっても起こるのです。また、骨密度が保たれていても、もともとの骨折がなくても原発性骨粗鬆症に比べて骨折しやすくなります(図1)。

グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン

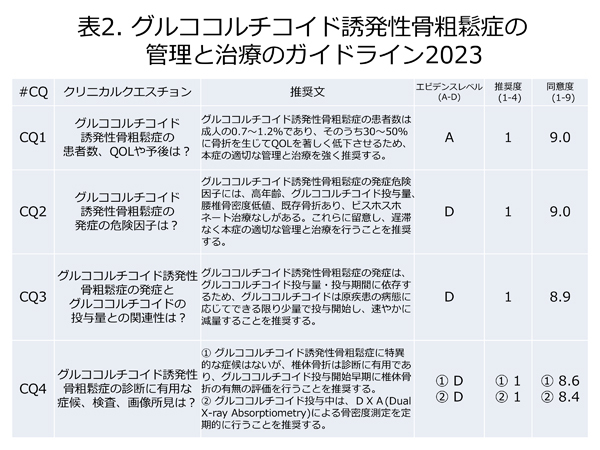

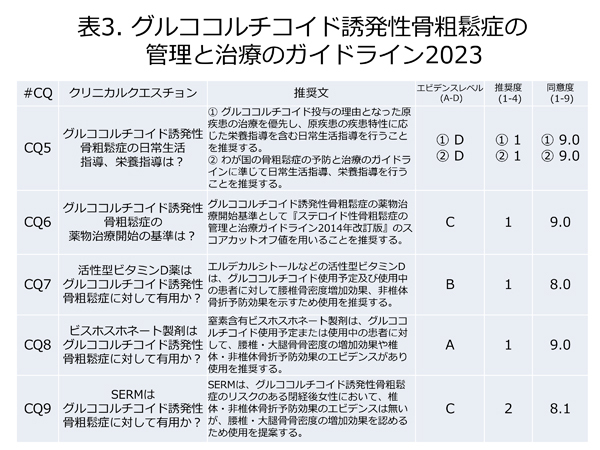

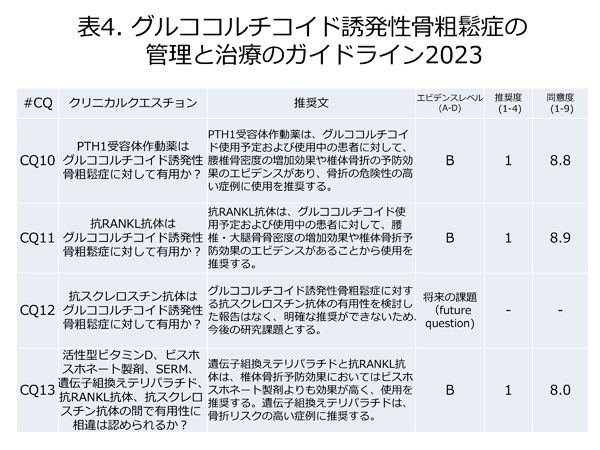

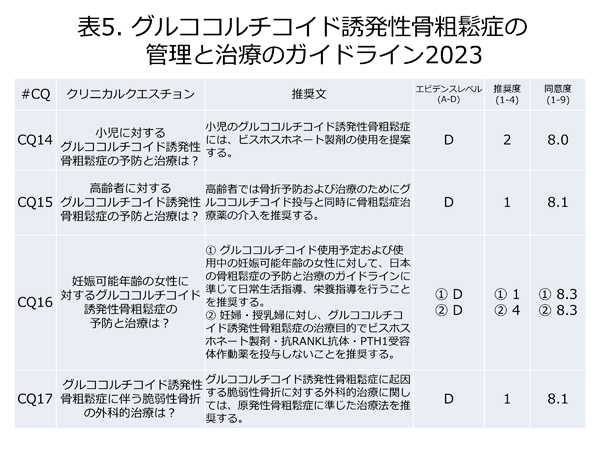

治療目的で服用したグルココルチコイドのために骨折を起こすことのないようこの薬剤による治療を受けている患者さんには適切な対応が必要です。その指針が「グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン」であり、2023年に発表されました(表2~5)。

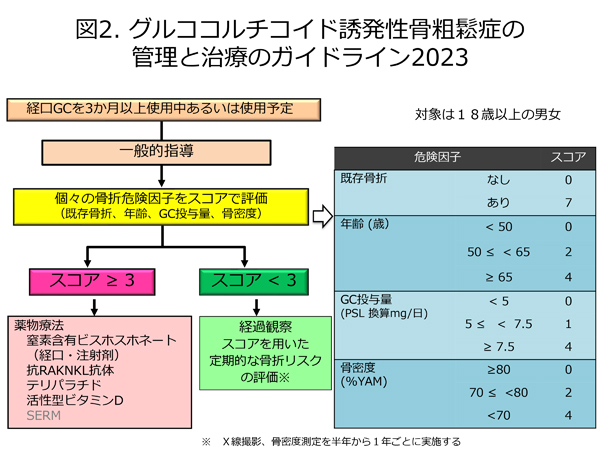

このガイドラインでは、ステロイドを3か月以上服用または服用予定の患者さんで、すでに骨折がある、65歳以上、プレドニン換算で1日に7.5㎎以上服用している、骨密度がYAM(若年成人平均)70%未満のいずれかに該当する場合には薬物治療をすべきとされています。また、50歳以上65歳未満、プレドニン換算で1日に5㎎以上7.5㎎未満服用している、骨密度がYAM70%以上80%未満のいずれか2項目を満たす場合も薬物治療を勧めます(図2)。

グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症による骨折を予防するための治療に関しては、多くの臨床研究の結果から、ビスホスホネート製剤、抗RANKL抗体(デノスマブ)、テリパラチド、活性型ビタミンDがそれぞれ推奨度の高い有用な薬剤として挙げられています(表6)。

現在、何らかの疾患によりステロイド治療は受けているが骨粗鬆症の検査をしたことがない方、治療を受けるべきか心配な方は当院にお気軽にご相談ください。